Сакральные Золотые ворота Востока, пирамиды государства Бохай и Золотой империи чжурчженей, известные как сопки Брат, Сестра и Племянник в устье реки Сучан (Партизанская). Фото: Н. Баландин. 1931. Источник: Pinterest

Николай Смирнов

Ориентализмы в стиле 山水

Во Владивостоке нет горизонта. Имеется в виду горизонт как линия, где земля сходится с небом и взгляд уходит в бесконечность. Во Владивостоке даже при взгляде сверху, например, с сопки, горизонт преграждает следующая сопка, или горная цепь на другом берегу залива, или остров вдалеке. Пространство здесь состоит из планов, которые висят друг над другом, подобно планам в традиционной китайской живописи шань-шуй, 山水 («гора — воды»). У каждого из таких планов — свой горизонт и своя точка схода, между ними — разрывы, которые и есть пространство, зияние основы. В результате ощущение масштаба сбивается, вам сложно понять, насколько велик разрыв между планами, возможный туман усугубляет ситуацию, делая эти разрывы потенциально бесконечными.

В своем дискурсивном освоении Уссурийский край, нынешнее Приморье, всегда был множественной окраиной. Здесь сталкивались различные ориентализмы и экзотизмы, приходившие с разных сторон света. Они сосуществовали и сопространствовали подобно планам в китайской живописи шань-шуй, предлагая каждый свой горизонт и пытаясь переозначить друг друга, отзеркаливаясь и отражаясь друг в друге. Для великой китайской земледельческой цивилизации это всегда была северная окраина, страна варваров, земли диких чжурчжэней. В XV веке, в момент активности династии Мин, сюда, на Уссури и Амур, девять раз снаряжались экспедиции евнуха Ишихи. Обозначая северные границы Империи, он установил Тырскую стелу в устье Амура и построил буддийский храм.

Видимо, руины деятельности Ишихи и нашли казаки в 1655 году. Спекулятивный географ Семен Ремезов на своем известном сибирском чертеже 1701 года написал: «Да сего места царь Александр Македонский доходил и ружье спрятал и колокол оставил». Неподалеку, прямо на месте нынешнего Приморья, он разместил некое Никанское царство. По мнению исследователей, это транслирование европейского мифа о закитайском христианском царстве пресвитера Иоанна [1]. Убежденность в существовании «тайного союзника» далеко на Востоке создавала своего рода магнитное поле между западным и восточным полюсом Евразии, подстегивая тем самым движение на Восток во время крестовых походов и покорения Сибири землепроходцами. Миф этот базировался на распространении несторианства в Китае в VII–IX веках. Марко Поло впервые принес в Европу сведения о тихоокеанском побережье Евразии, он и расположил здесь царство наследников пресвитера Иоанна под именем земли Тендук и «край света» — ворота, за которыми Александр Македонский запер дикие народы Гог и Магог.

До XII века ущелье с воротами — пределы цивилизации — помещали на Кавказе. Московское княжество и Русское царство заимствовали эти мифы из греческих источников.

В своем дискурсивном освоении Уссурийский край, нынешнее Приморье, всегда был множественной окраиной. Здесь сталкивались различные ориентализмы и экзотизмы, приходившие с разных сторон света. Они сосуществовали и сопространствовали подобно планам в китайской живописи шань-шуй, предлагая каждый свой горизонт и пытаясь переозначить друг друга, отзеркаливаясь и отражаясь друг в друге. Для великой китайской земледельческой цивилизации это всегда была северная окраина, страна варваров, земли диких чжурчжэней. В XV веке, в момент активности династии Мин, сюда, на Уссури и Амур, девять раз снаряжались экспедиции евнуха Ишихи. Обозначая северные границы Империи, он установил Тырскую стелу в устье Амура и построил буддийский храм.

Видимо, руины деятельности Ишихи и нашли казаки в 1655 году. Спекулятивный географ Семен Ремезов на своем известном сибирском чертеже 1701 года написал: «Да сего места царь Александр Македонский доходил и ружье спрятал и колокол оставил». Неподалеку, прямо на месте нынешнего Приморья, он разместил некое Никанское царство. По мнению исследователей, это транслирование европейского мифа о закитайском христианском царстве пресвитера Иоанна [1]. Убежденность в существовании «тайного союзника» далеко на Востоке создавала своего рода магнитное поле между западным и восточным полюсом Евразии, подстегивая тем самым движение на Восток во время крестовых походов и покорения Сибири землепроходцами. Миф этот базировался на распространении несторианства в Китае в VII–IX веках. Марко Поло впервые принес в Европу сведения о тихоокеанском побережье Евразии, он и расположил здесь царство наследников пресвитера Иоанна под именем земли Тендук и «край света» — ворота, за которыми Александр Македонский запер дикие народы Гог и Магог.

До XII века ущелье с воротами — пределы цивилизации — помещали на Кавказе. Московское княжество и Русское царство заимствовали эти мифы из греческих источников.

Пределы отодвигались по мере расширения Московии, формируя образные разломы, в которые помещались огромные территории с отныне двойным, а то и тройным дискурсивным статусом.

Глава московского посольства в Китае, дипломат и западник Николай Гаврилович Спафарий, в тексте «Описания первой части вселенной, именуемой Азией…» 1678 года говорит о Никанском царстве как некоем Старом Китае, христианском Китае, который благоприятствует распространению здесь православия. Спафарий утверждал, что «помощью Божиею и царского величества счастием скорым временем в Китае будет православие греческое». Видимо, его можно считать одним из главных акторов создания геополитического христианского горизонта для русских на тихоокеанском побережье.

Это привело к рождению «восточной мечты» в народе, которая существовала вплоть до начала XX века, усиливая переселенческое движение на Дальний Восток. Тысячи людей отправлялись искать землю истинной, неиспоганенной христианской веры, счастливую островную страну благополучия, Беловодье. Кирилл Чистов отмечал символическую сторону крестьянских миграций на Восток, называя их социально-утопическими народными легендами и связывая с демонстрацией протеста [2].

Почти одновременно с появлением тихоокеанского горизонта, в XII–XIII веке в Европе возникло понятие Тартарии, которая отделяла ее от далекого христианского царства. Начиная с каталонского атласа 1375 года и вплоть до XIX века на европейских картах обозначаются Тендук и Тартария. Последняя при этом была огромна и диверсифицирована: от Московской Тартарии — той, что граничила с Московским государством на Волге, до Китайской Тартарии в нынешнем Приморье. Постоянное, но почти невидимое присутствие «своего» христианского союзника где-то среди огромных, чужих территорий рождает странные, полуевропейские образы азиатских пространств. Пространство было спекулятивным. По аналогии с теорией спекулятивного комплекс-времени, формулируемой сегодня [3], можно сказать, что это были спекулятивные образы одного пространства в другом, некая превентивная образная спекуляция, структурирующая пространство и выполняющая операциональную функцию по его «разработке», то есть колонизации.

Это привело к рождению «восточной мечты» в народе, которая существовала вплоть до начала XX века, усиливая переселенческое движение на Дальний Восток. Тысячи людей отправлялись искать землю истинной, неиспоганенной христианской веры, счастливую островную страну благополучия, Беловодье. Кирилл Чистов отмечал символическую сторону крестьянских миграций на Восток, называя их социально-утопическими народными легендами и связывая с демонстрацией протеста [2].

Почти одновременно с появлением тихоокеанского горизонта, в XII–XIII веке в Европе возникло понятие Тартарии, которая отделяла ее от далекого христианского царства. Начиная с каталонского атласа 1375 года и вплоть до XIX века на европейских картах обозначаются Тендук и Тартария. Последняя при этом была огромна и диверсифицирована: от Московской Тартарии — той, что граничила с Московским государством на Волге, до Китайской Тартарии в нынешнем Приморье. Постоянное, но почти невидимое присутствие «своего» христианского союзника где-то среди огромных, чужих территорий рождает странные, полуевропейские образы азиатских пространств. Пространство было спекулятивным. По аналогии с теорией спекулятивного комплекс-времени, формулируемой сегодня [3], можно сказать, что это были спекулятивные образы одного пространства в другом, некая превентивная образная спекуляция, структурирующая пространство и выполняющая операциональную функцию по его «разработке», то есть колонизации.

Далай-лама V и ойратский Гуши-хан, виденные иезуитом Иоганном Грубером в приемной дворца Далай-ламы в Лхасе в 1661 году. Иллюстрация из книги Афанасия Кирхера «Иллюстрированная история Китая». 1667. Источник: Википедия

Когда здесь появилась Московия (Русское царство), а потом Российская империя, первое, что они сделали — отодвинули окраину западной цивилизации сюда, как бы перенесли Ближний Восток на Дальний. На чертеже Ремезова китайская окраина переозначивается на европейскую, тем самым вся территория Сибири попадает в образно-географический разлом. Что это теперь? Русское царство, Российская империя или по-прежнему Тартария? Тартарии больше нет или вся Российская империя становится Тартарией? После колонизации возник взаимный образный перенос. Возможно, именно это является более точной и продуктивной формулой российской колонизации, выводящей сибирские, дорусские народы из слепой зоны: не внутренняя колонизация, а метрополия Московия, позже Российская империя, и колония Тартария.

Начиная с XVIII века нынешнее Приморье становится окраиной трех дискурсивных миров: европейского, российского и китайского.

Начиная с XVIII века нынешнее Приморье становится окраиной трех дискурсивных миров: европейского, российского и китайского.

Здесь соприкасаются два колониализма, европейский и дочерний, российский.

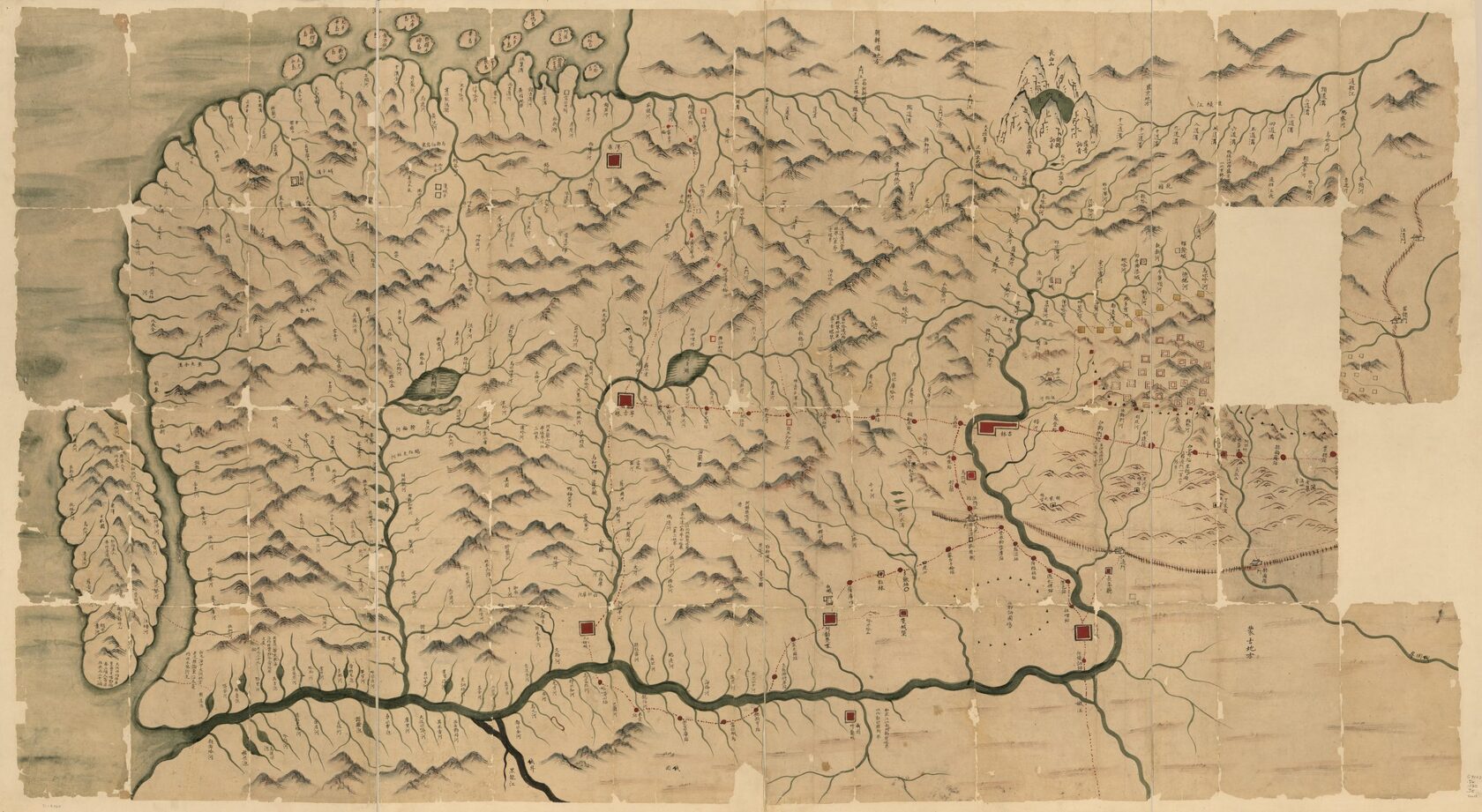

Первый представлен деятельностью иезуитов на службе китайских императоров. С 1600 года миссия иезуитов была в Пекине, их вошедшая в поговорку гибкость и подстраивание под контекст открыли Китай Европе. Они составляют карты Китая, обменивая европейские технологии на возможность крестить китайцев. При этом, начиная с середины XVII века, Китай управляется «варварами», на престоле манчжурская династия Цин. Император Канси — это цинский Петр I, модернизатор и завоеватель. Именно при нем силами иезуитов происходит первая в истории топографическая съемка территории нынешнего Приморья и Приамурья (1709–1710). Первые европейские карты Китайской Тартарии выходят почти в одно время с чертежом Сибири Семена Ремезова — в начале XVIII века. Для Китая эти земли — почти «дикий Запад», здесь находятся базы пиратов, скрываются беглые преступники, но при этом они связаны с родными местами правящей династии. Населены они «автохтонными» тунгусо-маньчжурскими народами, приток китайцев сюда сильно ограничен властью.

Россия реализует Эдипов комплекс, она отодвигает сюда Ближний Восток и тем самым хочет занять место Европы. После помещения в устье Амура мифических западных пределов в начале XVIII века, она уже мощно заходит сюда в середине XIX-го. Неудача Крымской войны и потерянный Ближний Восток заставили обратиться в Среднюю Азию и сконструировать Ближний Восток на Дальнем. Отсюда Влади-Восток, пролив Босфор Восточный, залив Золотой Рог, после — селение Ливадия и деятельность Юрия Траутмана, который отстраивал послевоенный Севастополь в 1945–1948 годах и привнес элементы архитектурного мифа приморского города во Владивосток во время работы здесь главным архитектором в 1960-е.

Когда Россия заходит сюда с явной ориенталистской интенцией, Уссурийский край — «дикая земля», «страна мертвых городов». Топонимы — китайские, английские и французские. Например, французы из экспедиции Лаперуза нашли в Приморье «Елисейские поля» и оставили название бухты Терней. А первое название Владивостока — Порт Мэй — именно английское, и связано оно с Крымской войной: английское судно искало здесь русскую эскадру. Точнее, это название второе, первое из известных — китайское: Хайшэнвай (Бухта трепангов).

Двойная или даже тройная топонимика — характерный признак. Российская империя с самого начала занялась целенаправленным переименованием аборигенных названий: тунгусо-манчжурских и китайских. Сохранилась китайская карта, датируемая 1870 годом, известная как «Карта провинции Гирин», из которой следует, что у многих селений и природных объектов в Уссурийском крае существовали китайские названия. В 1860-х годах Россия проводит масштабные гидрографические и топографические работы, появляются первые русские морские карты побережья, составляется атлас Восточного океана. Вторая волна переименований произошла в 1972 году, после пограничного Даманского конфликта с Китаем.

Российская колонизация с самого начала тесно связана с военным присутствием и стратегическими государственными интересами. В конце XIX — начале XX века оформляется идеология «русского клина в желтые земли» усилиями военных губернаторов Павла Унтербергера и Николая Гондатти, а также близкого им по взглядам путешественника и исследователя Владимира Арсеньева. Павел Унтербергер издает в 1912 году большой труд «Приамурский край. 1906–1910 гг.» [4], наполненный характерными формулировками: «Приамурский край имеет для Империи громадное значение, представляя собою обширный запас земель и естественных богатств для использования их будущими колонистами из Европейской России» [5]; «Переселенцы выбирались из малороссийских губерний и ими предполагалось создать на месте стойкий кадр русских землепашцев, как оплот против распространения желтой расы» [6]. Позже ему вторит Владимир Арсеньев: «Наша колонизация имеет вид клина, слабеющего на своем конце и вклиняющегося в исконные земли желтых народов» [7].

Россия реализует Эдипов комплекс, она отодвигает сюда Ближний Восток и тем самым хочет занять место Европы. После помещения в устье Амура мифических западных пределов в начале XVIII века, она уже мощно заходит сюда в середине XIX-го. Неудача Крымской войны и потерянный Ближний Восток заставили обратиться в Среднюю Азию и сконструировать Ближний Восток на Дальнем. Отсюда Влади-Восток, пролив Босфор Восточный, залив Золотой Рог, после — селение Ливадия и деятельность Юрия Траутмана, который отстраивал послевоенный Севастополь в 1945–1948 годах и привнес элементы архитектурного мифа приморского города во Владивосток во время работы здесь главным архитектором в 1960-е.

Когда Россия заходит сюда с явной ориенталистской интенцией, Уссурийский край — «дикая земля», «страна мертвых городов». Топонимы — китайские, английские и французские. Например, французы из экспедиции Лаперуза нашли в Приморье «Елисейские поля» и оставили название бухты Терней. А первое название Владивостока — Порт Мэй — именно английское, и связано оно с Крымской войной: английское судно искало здесь русскую эскадру. Точнее, это название второе, первое из известных — китайское: Хайшэнвай (Бухта трепангов).

Двойная или даже тройная топонимика — характерный признак. Российская империя с самого начала занялась целенаправленным переименованием аборигенных названий: тунгусо-манчжурских и китайских. Сохранилась китайская карта, датируемая 1870 годом, известная как «Карта провинции Гирин», из которой следует, что у многих селений и природных объектов в Уссурийском крае существовали китайские названия. В 1860-х годах Россия проводит масштабные гидрографические и топографические работы, появляются первые русские морские карты побережья, составляется атлас Восточного океана. Вторая волна переименований произошла в 1972 году, после пограничного Даманского конфликта с Китаем.

Российская колонизация с самого начала тесно связана с военным присутствием и стратегическими государственными интересами. В конце XIX — начале XX века оформляется идеология «русского клина в желтые земли» усилиями военных губернаторов Павла Унтербергера и Николая Гондатти, а также близкого им по взглядам путешественника и исследователя Владимира Арсеньева. Павел Унтербергер издает в 1912 году большой труд «Приамурский край. 1906–1910 гг.» [4], наполненный характерными формулировками: «Приамурский край имеет для Империи громадное значение, представляя собою обширный запас земель и естественных богатств для использования их будущими колонистами из Европейской России» [5]; «Переселенцы выбирались из малороссийских губерний и ими предполагалось создать на месте стойкий кадр русских землепашцев, как оплот против распространения желтой расы» [6]. Позже ему вторит Владимир Арсеньев: «Наша колонизация имеет вид клина, слабеющего на своем конце и вклиняющегося в исконные земли желтых народов» [7].

Карта провинции Гирин (Дзилинь) , изображающая Приморье и Приамурье. Север вверху. 1882–1889 гг. Изображение предоставлено Библиотекой Конгресса

В Приморье еще в XIX веке активно развивается краеведение — одно из первых и наиболее активных в России, но оно носит здесь явный державно-патриотический характер, аффилировано с военными, чиновниками и государственными структурами. Показательна судьба НИИ краеведения, который существовал во Владивостоке в 1920-е годы, а в 1994 году был восстановлен на базе Дальневосточного федерального университета. На официальном сайте указано, что «исследования проводятся в интересах администраций регионов и края... На основе договорных контрактов также проводятся исследования в интересах конкретных промышленных организаций»8. Такая декларативная инструментализация краеведения властью в целях промышленного освоения региона сегодня в общем-то довольно уникальна и свидетельствует о высокой фронтирности и активности колонизационных процессов в регионе. Переселенческая политика, столь интенсивная в начале XX века, имеет место и сегодня, например под видом программы «Дальневосточный гектар», когда людям предлагается бесплатно получить землю «под освоение».

Столкновение европейского и российского ориентализмов было очень активным в начале XX века. Интересна история немецкой торговой империи на Дальнем Востоке — «Кунст и Альберс», которая строила здесь одни из первых универмагов в мире. Путешественник, авантюрист и литератор Антоний Фердинанд Оссендовский, который стал первым лауреатом премии Общества изучения Амурского края за работу «Ископаемые угли и другие углеродистые соединения русского Дальнего Востока с точки зрения их химического состава», издал в 1915 году компрометирующую торговый дом полуанонимную повесть «Мирные завоеватели». В стране шли антинемецкие погромы, и управляющего торговым домом, немца Даттана, отправили в Сибирь, бизнес конфисковали. Сам Оссендовский какое-то время служил у барона Унгерна — этот «воин Шамбалы», как известно, хотел восстановить империю Чингисхана, «Срединную империю», во главе которой бы стояли «желтые народы». Это выглядит как эхо историй о «желтом крестовом походе». Позже Оссендовский стал национальным польским писателем и писал, например, об Агарте — мировом подземном андерграунде, трансконтинентальном царстве мировой справедливости. Это уже являлось частью других мощных мифов — евразийского и оккультного.

Сосуществование множественных взаимных экзотизаций, ориентализмов и пространственных мифов порождает в Приморье очень насыщенную и запутанную образно-географическую почву, которая располагает к метагеографическому анализу. Однако запутанность этих образов и систем знания настолько велика, что метагеография здесь переходит в спекулятивную географию, впадая в состояние гниения пространственных смыслов и их зашкаливающего шизоизбытка.

Интересен феномен приморских художников-робинзонов. Обилие островов, многие из которых необитаемы и до сих пор некартированы, приводит к тому, что художники и краеведы увлекаются отшельничеством, преобразуя свою жизнь в тотальный художественный проект. Известен пример Шикотанской группы и художника Виктора Федорова, который многие годы ездил на необитаемый остров и работал там. Сегодня краевед Сергей Корнилов целенаправленно изучает остров Рейнеке. Художник Александр Казанцев картирует необитаемые острова, живет на них месяцами отшельником, составляет энциклопедию отшельничества и вынашивает план создания коммуны художников на одном из островов архипелага императрицы Евгении.

Европейская робинзонада тесно связана с идеологией эпохи Просвещения и сыграла важную роль в создании мифологии колонизации. Как заметил Джеймс Джойс, Робинзон Крузо — это прототип британского колониста. Однако «История отшельничества» Александра Казанцева начинается задолго до европейских робинзонов, а в пародийном романе Жюль Верна «Школа робинзонов», высмеивающем увлечение европейцев робинзонами, в конце появляется единственный настоящий отшельник — некий китаец, которого интересуют не приключения и публичный результат, но сама практика. С какой стороны смотреть на опыт художников-робинзонов: как на продолжение колонизационного нарратива Просвещения или как на ускользание в зону «без государства», эмансипативную практику создания «своего» пространства через свою топонимику и авторское картирование? А возможно, это живущая до сих пор форма «восточной мечты» и духовного максимализма переселенцев в поисках островной страны благополучия.

Столкновение европейского и российского ориентализмов было очень активным в начале XX века. Интересна история немецкой торговой империи на Дальнем Востоке — «Кунст и Альберс», которая строила здесь одни из первых универмагов в мире. Путешественник, авантюрист и литератор Антоний Фердинанд Оссендовский, который стал первым лауреатом премии Общества изучения Амурского края за работу «Ископаемые угли и другие углеродистые соединения русского Дальнего Востока с точки зрения их химического состава», издал в 1915 году компрометирующую торговый дом полуанонимную повесть «Мирные завоеватели». В стране шли антинемецкие погромы, и управляющего торговым домом, немца Даттана, отправили в Сибирь, бизнес конфисковали. Сам Оссендовский какое-то время служил у барона Унгерна — этот «воин Шамбалы», как известно, хотел восстановить империю Чингисхана, «Срединную империю», во главе которой бы стояли «желтые народы». Это выглядит как эхо историй о «желтом крестовом походе». Позже Оссендовский стал национальным польским писателем и писал, например, об Агарте — мировом подземном андерграунде, трансконтинентальном царстве мировой справедливости. Это уже являлось частью других мощных мифов — евразийского и оккультного.

Сосуществование множественных взаимных экзотизаций, ориентализмов и пространственных мифов порождает в Приморье очень насыщенную и запутанную образно-географическую почву, которая располагает к метагеографическому анализу. Однако запутанность этих образов и систем знания настолько велика, что метагеография здесь переходит в спекулятивную географию, впадая в состояние гниения пространственных смыслов и их зашкаливающего шизоизбытка.

Интересен феномен приморских художников-робинзонов. Обилие островов, многие из которых необитаемы и до сих пор некартированы, приводит к тому, что художники и краеведы увлекаются отшельничеством, преобразуя свою жизнь в тотальный художественный проект. Известен пример Шикотанской группы и художника Виктора Федорова, который многие годы ездил на необитаемый остров и работал там. Сегодня краевед Сергей Корнилов целенаправленно изучает остров Рейнеке. Художник Александр Казанцев картирует необитаемые острова, живет на них месяцами отшельником, составляет энциклопедию отшельничества и вынашивает план создания коммуны художников на одном из островов архипелага императрицы Евгении.

Европейская робинзонада тесно связана с идеологией эпохи Просвещения и сыграла важную роль в создании мифологии колонизации. Как заметил Джеймс Джойс, Робинзон Крузо — это прототип британского колониста. Однако «История отшельничества» Александра Казанцева начинается задолго до европейских робинзонов, а в пародийном романе Жюль Верна «Школа робинзонов», высмеивающем увлечение европейцев робинзонами, в конце появляется единственный настоящий отшельник — некий китаец, которого интересуют не приключения и публичный результат, но сама практика. С какой стороны смотреть на опыт художников-робинзонов: как на продолжение колонизационного нарратива Просвещения или как на ускользание в зону «без государства», эмансипативную практику создания «своего» пространства через свою топонимику и авторское картирование? А возможно, это живущая до сих пор форма «восточной мечты» и духовного максимализма переселенцев в поисках островной страны благополучия.

Обилие островов, многие из которых необитаемы и до сих пор некартированы, приводит к тому, что художники и краеведы увлекаются отшельничеством, преобразуя свою жизнь в тотальный художественный проект.

Известен пример Шикотанской группы и художника Виктора Федорова, который многие годы ездил на необитаемый остров и работал там. Сегодня краевед Сергей Корнилов целенаправленно изучает остров Рейнеке. Художник Александр Казанцев картирует необитаемые острова, живет на них месяцами отшельником, составляет энциклопедию отшельничества и вынашивает план создания коммуны художников на одном из островов архипелага императрицы Евгении.

Европейская робинзонада тесно связана с идеологией эпохи Просвещения и сыграла важную роль в создании мифологии колонизации. Как заметил Джеймс Джойс, Робинзон Крузо — это прототип британского колониста. Однако «История отшельничества» Александра Казанцева начинается задолго до европейских робинзонов, а в пародийном романе Жюль Верна «Школа робинзонов», высмеивающем увлечение европейцев робинзонами, в конце появляется единственный настоящий отшельник — некий китаец, которого интересуют не приключения и публичный результат, но сама практика. С какой стороны смотреть на опыт художников-робинзонов: как на продолжение колонизационного нарратива Просвещения или как на ускользание в зону «без государства», эмансипативную практику создания «своего» пространства через свою топонимику и авторское картирование? А возможно, это живущая до сих пор форма «восточной мечты» и духовного максимализма переселенцев в поисках островной страны благополучия.

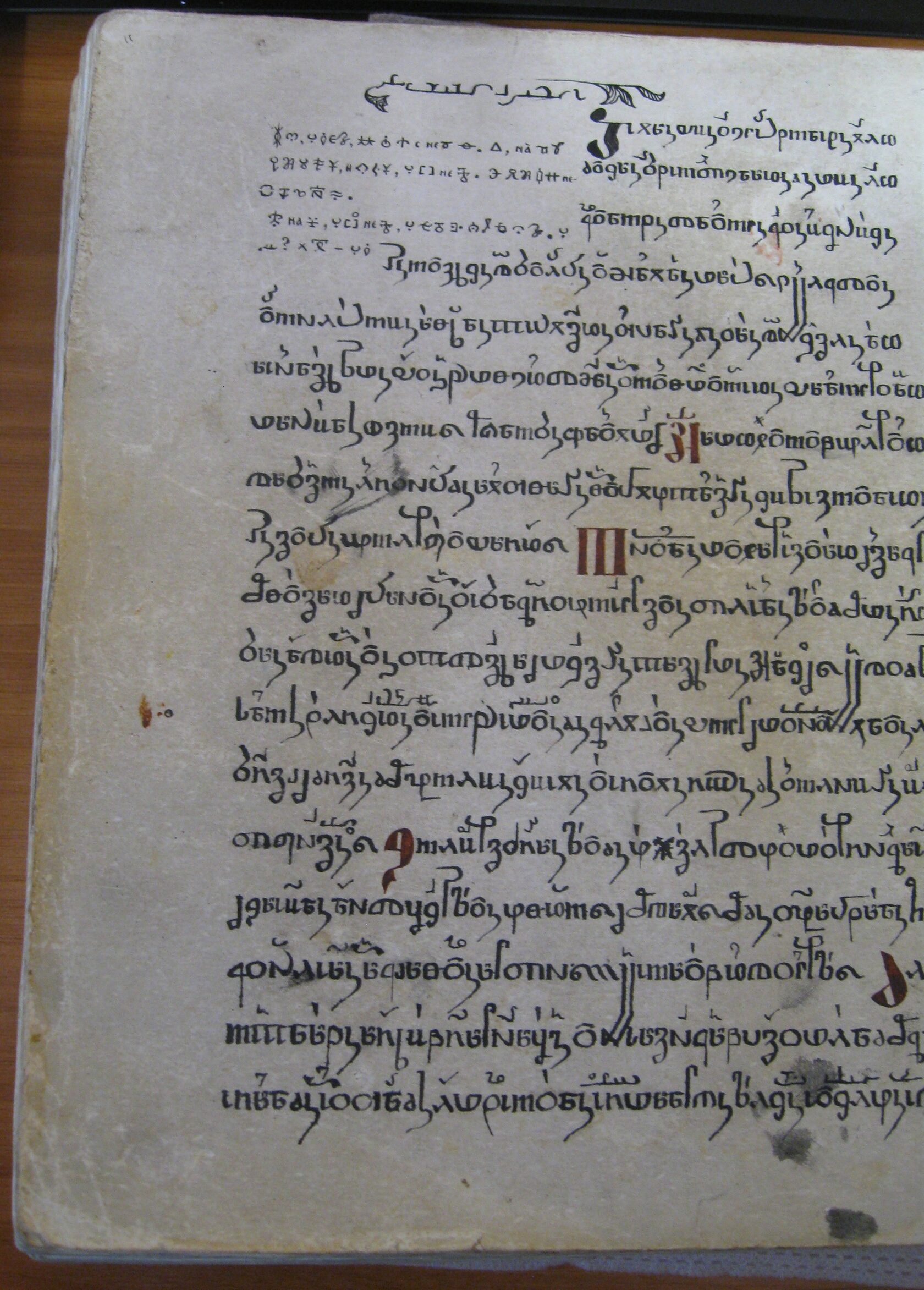

Александр Казанцев. Страница из дневника пленеров. Изречения об отшельничестве, записанные авторским шифром. Рукописная книга. 2009 — по настоящее время. Бумага, тушь, акварель, перо, кисть. Предоставлено художником

Здесь мы подходим к основному вопросу. Прежде мы описывали множественные отзеркаливающие друг друга пространственные системы знания и мифы, существующие в Приморье и часто транслируемые сюда в виде ориентализмов и экзотизмов, приходящие в виде колонизации. Но когда заговорит само пространство? Когда возникнет отпочкование, разлом между материнским, ориенталистским образом и самоназванием, обозначив рождение голоса пространства, идентичности? Или такой голос уже раздается, но что тогда им считать? Чжурчженей и мифические золотые ворота их империи? Дерсу Узала? А может, опыт Дальневосточной Республики — ДВР — буферного государства между СССР и Японией в 1920-е годы? Или это реклама шоколада «Аленка» с китайскими иероглифами и культовые китайские кафе, «китайки»? Или поголовная автомобилизация местного населения, автомобильный бизнес и популярный здесь отдых «из машины» с кальяном и «закрутками» — местным фастфудом, ориентированным именно на автомобилистов? Или сериал «Спец» о криминальном автомобильном бизнесе, снятый со своими друзьями уссурийским режиссером и писателем Виталием Демочкой, в прошлом главой местной ОПГ?

Сейчас все более очевидно, что ответ состоит в диверсификации и переписывании больших исторических нарративов, акцент на креольные, гибридные формы как на равноценные имперским дискурсам, на конкретные детали и модели жизни, формирующейся «на месте», на ее мифологию и способы дискурсивного ускользания. То есть сдвиг в первую очередь методологический и исследовательский, и совершать его, кажется, должны именно художники. Кем был в большей степени Маттео Риччи, известный иезуит: католическим священником «с миссией» или китайским чиновником? Его портреты демонстрируют явную гибридность, а значит, рождение новой формы. Точно так же, как образ несторианской стелы, стоящей на буддийской черепахе. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что метагеографический анализ сам по себе уже не справляется с обилием гниющих и гибридных смыслов и географических образов в пространстве языка. Требуется новый арсенал, некая спекулятивная география, художественная «возгонка» метагеографии, которая будет осуществлять деколониальные жесты или, пользуясь формулировкой Николя Буррио, под влиянием глобализирующей стандартизации создавать и акцентировать «архипелаг из локальных реакций». Образы расположились на единой онтологической поверхности с людьми, животными и другими индивидами. Граница между субъектом и объектом снята. Пирамиды империи чжурчженей, колонизационное краеведение, художники-робинзоны и Агарта одинаково актуальны в современном тотально спекулятивном мире. Анимистские и оккультные учения не менее влиятельны, чем «рациональные» нарративы. Вещи ожили, смыслы схлопнулись. В картах Тартарии не меньше смысла, чем в каталогизации и топографической съемке эпохи Просвещения. География должна отмыть себя от многовекового обслуживания колонизации и власти с их единым языком. В деколониальных целях она должна вернуться в то время, когда была тотально спекулятивной и делала обобщения, переводы и трансляции смыслов подобно Семену Ремезову или Афанасию Кирхеру, тем более что, как показывает случай сэра Джона Барроу, в основе новой «рациональной» географии также лежала спекулятивная идеология. Сегодня география впитала в себя время, разместив его нарративы в различных пространствах. И главным ресурсом актуальных спекуляций является именно это локализованное, опространствленное время. Художник становится путешественником по временам и пространствам, спекулятивным исследователем, который каждый раз пересобирает нарративы, исходя из локальной ситуации и глобальной современности, создавая ситуацию актуального настоящего и тем самым пробивая пору в будущее. Нынешнее Приморье для подобных исследований видится очень благодатной почвой.

Редактор: Александр Извеков

Корректор: Александра Демченко

Сейчас все более очевидно, что ответ состоит в диверсификации и переписывании больших исторических нарративов, акцент на креольные, гибридные формы как на равноценные имперским дискурсам, на конкретные детали и модели жизни, формирующейся «на месте», на ее мифологию и способы дискурсивного ускользания. То есть сдвиг в первую очередь методологический и исследовательский, и совершать его, кажется, должны именно художники. Кем был в большей степени Маттео Риччи, известный иезуит: католическим священником «с миссией» или китайским чиновником? Его портреты демонстрируют явную гибридность, а значит, рождение новой формы. Точно так же, как образ несторианской стелы, стоящей на буддийской черепахе. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что метагеографический анализ сам по себе уже не справляется с обилием гниющих и гибридных смыслов и географических образов в пространстве языка. Требуется новый арсенал, некая спекулятивная география, художественная «возгонка» метагеографии, которая будет осуществлять деколониальные жесты или, пользуясь формулировкой Николя Буррио, под влиянием глобализирующей стандартизации создавать и акцентировать «архипелаг из локальных реакций». Образы расположились на единой онтологической поверхности с людьми, животными и другими индивидами. Граница между субъектом и объектом снята. Пирамиды империи чжурчженей, колонизационное краеведение, художники-робинзоны и Агарта одинаково актуальны в современном тотально спекулятивном мире. Анимистские и оккультные учения не менее влиятельны, чем «рациональные» нарративы. Вещи ожили, смыслы схлопнулись. В картах Тартарии не меньше смысла, чем в каталогизации и топографической съемке эпохи Просвещения. География должна отмыть себя от многовекового обслуживания колонизации и власти с их единым языком. В деколониальных целях она должна вернуться в то время, когда была тотально спекулятивной и делала обобщения, переводы и трансляции смыслов подобно Семену Ремезову или Афанасию Кирхеру, тем более что, как показывает случай сэра Джона Барроу, в основе новой «рациональной» географии также лежала спекулятивная идеология. Сегодня география впитала в себя время, разместив его нарративы в различных пространствах. И главным ресурсом актуальных спекуляций является именно это локализованное, опространствленное время. Художник становится путешественником по временам и пространствам, спекулятивным исследователем, который каждый раз пересобирает нарративы, исходя из локальной ситуации и глобальной современности, создавая ситуацию актуального настоящего и тем самым пробивая пору в будущее. Нынешнее Приморье для подобных исследований видится очень благодатной почвой.

Редактор: Александр Извеков

Корректор: Александра Демченко

Примечания

1. См.: Соколов В. «Никанское царство»: Образ неизвестной территории в истории России ХVII–ХVIII вв.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Владивосток, 1999.

2. Чистов. К. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XVIII вв. М.: Наука, 1967.

3. Подробнее о механизмах спекулятивного времени см.: Аванесян А., Малик С. Комплекс-Время. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/31/article/542.

4. Унтербергер П. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. СПб.: тип. В. Ф. Киршбаума, 1900.

5. Унтербергер П. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. C. III.

6. Унтербергер. С. 4.

7. Арсьеньев В. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 460. Л. 69. Цит. по: Хисамутдинов А. А. Русский клин в «желтые страны» // Вопросы истории. 2017. № 4. С. 152.

8. Краеведческий научно-исследовательский институт. URL: https://www.dvfu.ru/museum/regional-research-institute.

1. См.: Соколов В. «Никанское царство»: Образ неизвестной территории в истории России ХVII–ХVIII вв.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Владивосток, 1999.

2. Чистов. К. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XVIII вв. М.: Наука, 1967.

3. Подробнее о механизмах спекулятивного времени см.: Аванесян А., Малик С. Комплекс-Время. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/31/article/542.

4. Унтербергер П. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. СПб.: тип. В. Ф. Киршбаума, 1900.

5. Унтербергер П. Приморская область. 1856–1898 гг. Очерк. C. III.

6. Унтербергер. С. 4.

7. Арсьеньев В. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 460. Л. 69. Цит. по: Хисамутдинов А. А. Русский клин в «желтые страны» // Вопросы истории. 2017. № 4. С. 152.

8. Краеведческий научно-исследовательский институт. URL: https://www.dvfu.ru/museum/regional-research-institute.